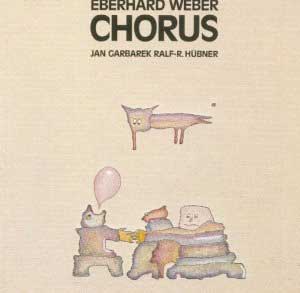

Ho sempre seguito la musica indefinibile di Jan Garbarek sin dal mio primo ascolto, che se non ricordo male è stato con l’album “Chorus” di Eberhard Weber (1984). I suoi lavori più rappresentativi e famosi sono considerati “Dis” (1976), in cui la tessitura musicale si sviluppa sulla base dei suoni emessi da un’arpa eolica (strumento progettato per essere attivato dallo spirare del vento e, quindi, senza intervento umano) e “Officium” (1994), in cui Garbarek accompagna il quartetto vocale “Hilliard Ensemble”, rivisitando brani di musica liturgica composti tra il 1200 e il 1500.

La sua musica, osteggiata da molti critici cosiddetti “puristi”, pur partendo dal “free jazz”, si è subito contaminata e spostata verso vasti territori, incorporando soprattutto un molteplice patrimonio etnico, che ha una radice profonda nella musica tradizionale norvegese (patria del nostro) e spazia ampiamente, e con estrema padronanza e rispetto, su un ampia gamma di culture folk. Ma i suoi interessi musico-culturali non si fermano qui: musica sacra (vedi “Officium”), musica contemporanea, sperimentazione, word music, ecc., fanno parte del suo composito bagaglio.

Nel caso specifico “Rites” è stato catalogato come “Ambient Jazz”: ma io trovo questa definizione, come molte altre che gli hanno appioppato nel corso degli anni, estremamente riduttiva e, anche, fuorviante.

Ma prima di addentrarmi nella mia personale interpretazione di “Rites”, do la parola agli esperti che fanno il punto sul suo modo di suonare il sassofono:

«(…) Ha apportato un suono nuovo, pieno, largo, vibrato ed espressivo, ma senza le fioriture, cosa che è resa possibile dalla sua perfetta padronanza della colonna d’aria. Fine melodista, sviluppa un fraseggio dallo swing appena suggerito, che risponde a un’armonia interiore e fa largo uso della tecnica del “doppio staccato”. La sua musica compressa, dal lirismo trattenuto, denota un grande senso della dinamica sonora in cui si svolge tutta la gamma delle sfumature, dal forte al piano». (Philippe Carles – André Clergeat – Jean Louis Comolli: Dizionario Jazz, Curcio editore 1989 ).

Bene, dopo questo breve accenno tecnico, ecco, finalmente, “Rites”.

L’album non è considerato uno dei migliore di Garbarek, anzi, per qualcuno, addirittura, rappresenta un momento di “calo fisiologico”. Effettivamente, rispetto alle produzioni passate, è un lavoro più leggero, sembrerebbe, per certi versi, un’apertura verso sonorità meno impegnate, più fruibili, forse anche più “commerciali”. Ma la semplificazione, l’alleggerimento tante volte non significa impoverimento, calo di ispirazione ma anzi abbandono di una complessità formale fine a se stessa, di una ricerca a tutti i costi di dissonanze psudointellettualistiche, si denuda e riscopre quel nucleo profondo alle volte celato da una artificiosa costruzione orpellistica.

Si parte con “Rites”, brano che inizia pianissimo, sulla soglia dell’udibile, e molto lentamente cresce, come un paesaggio nordico che, pian piano, viene svelato dal diradarsi della nebbia, sorretto da un ritmo quasi tribale che suggerisce una nota di drammaticità. Penso alla vastità di un oceano surreale, che si perde nell’infinito in ogni direzione. Oppure a un deserto di dune che si ripetono monotone sino alla fine di ogni tempo. Ghiacciai cristallizzati e immutabili, sui quali danza una tenue aurora polare che pennella delicatamente le asperità gelate ovattate da una foschia ultraterrena…

Degno seguito è “Where the Rivers Meet”, il cui il “viaggio” prende la sua connotazione di “rito”, sorretto com’è da una base percussiva che potrebbe essere africana, o anche nativoamericana o orientale. Il dinamismo si accentua, le leggende si fanno realtà, il passato e il presente si fondono, la materia si dissolve e si ricongiunge: il suono del sax sembra echeggiare ora fra i brumosi fiordi norvegesi, ora fra i puebli di una mesa antica abbandonata da tempo immemore. E un vento lontano soffia mestamente sui territori dell’anima.

“Vast Plain, Clouds. Grido disperato, ululato di morte, cornice di una immensa disperazione mitigata dall’opalescente cortina della rassegnazione: è il sax nudo e i rumori percussivi in sottofondo lo rendono, stranamente, ancora più solitario. Così si apre questo brano e poi si riveste di un chiaroscuro mesto dal quale, improvvisamente, esplodono strida lancinanti. Mi è capitato di ascoltare questo brano nel periodo in cui è morto mio padre e di sicuro la mia interpretazione non è esente da un forte coinvolgimento emozionale…

“So Mild the Wind, So Meek the Water”. Il piano malinconico di Bruninghaus apre e duetta con il sax di Garbarek in un dialogo vagamente dissonante da cui scaturisce un’atmosfera triste e pacata. Per poco però, poi tutto si ammorbidisce pur conservando un senso di inquietudine, nostalgia, cose perdute, di sensazioni difficilmente qualificabili e recuperabili. E poi si lascia andare, quel sax, a impennate tragiche con quell’arpeggio di pianoforte che arriva dal sottofondo e che lo porta alla conclusione con un soffio abbozzato, quasi di composta rassegnazione.

“Song, Tread Lightly”. Il regno delle percussioni rendono l’atmosfera più giocosa. Rammenta vagamente “Birdland” dei Wheather Report. La foresta pluviale, il sole su un “oceano” verdeggiante spezzato dai corsi d’acqua, ma anche l’intrico arboreo, la luce sminuzzata, marezzata, che trae riflessi soprannaturali, pozze di tenebra, lance di luce, riflessi cangianti e improvvisi fruscii, silenzi pesanti inaspettati, foschia appena accennata, quasi un’impressione…

“It’s OK to Listen to the Gray Voice”. Qui si entra nell’autenticamente jazz, quasi un intervallo ma non proprio. Fa parte dell’omonimo album pubblicato nel 1984 (una ripresa, assieme a “So Mild the Wind…”), ma si inserisce perfettamente nel mosaico emozionale di “Rites”. Il sax di Garbarek, appena suggerito all’inizio, gioca di chiaroscuro tra suono e silenzi (è un maestro dei silenzi, come Miles Davis), è struggente e crea il preludio al pianoforte con il suo assolo fluido che spezza per un attimo la malinconia.

“Her Wild Ways”. Il primo cd si conclude trascinandoci in un ritmo dal sapore fusion, vivace e a tratti aggressivo. È come se fossimo incappati in un vortice o ci stessimo approssimando inesorabilmente verso le acque di una cascata che da tranquille diventano sempre più schiumose e tumultuose. Ed è questo gorgo immaginario che ci porterà al secondo cd. La prossima volta.

Alfonso Di Mauro